「震災から6年 その1」ー

【被災3県の被災者の①「生活の再建」 復興や課題をグラフなどでわかりやすく伝えます】

(※②「原発事故の収束」は分けて投稿します。 つづく。)

【被災3県の被災者の①「生活の再建」 復興や課題をグラフなどでわかりやすく伝えます】

(※②「原発事故の収束」は分けて投稿します。 つづく。)

【仮設住宅になお3万5000人もいる今の現実】

東日本大震災の影響で、プレハブの仮設住宅に暮らす人は、岩手、宮城、福島の3県で3万5503人。この数字は2017年1月末のもの。

【阪神大震災では仮設住宅は5年で解消 マンパワー不足でこれも大きな課題】

それに比べ、震災規模の違いなどがあるにせよ、復興の遅れを示す数字である。

もう一つ問題がある。住人の高齢化がという問題だ。65歳以上の高齢者が占める割合は、岩手が32.9%、宮城32.5%、福島43.9%であり、全国平均よりも。岩手、宮城は約4ポイント、福島は約14ポイントも高い。

震災から6年経過して、「仮設住宅に残る3万5000人の高齢化」はもっと高く、岩手が43.5%、宮城41.9%、福島48.9%と非常の高齢者が多く、6歳も高齢化したことになり、自宅再建意欲を失い、断念した人も多くいる。 また、60代が殆どなので、3年もすれば、高齢化率は一気にあがる。

もう一つ問題がある。住人の高齢化がという問題だ。65歳以上の高齢者が占める割合は、岩手が32.9%、宮城32.5%、福島43.9%であり、全国平均よりも。岩手、宮城は約4ポイント、福島は約14ポイントも高い。

震災から6年経過して、「仮設住宅に残る3万5000人の高齢化」はもっと高く、岩手が43.5%、宮城41.9%、福島48.9%と非常の高齢者が多く、6歳も高齢化したことになり、自宅再建意欲を失い、断念した人も多くいる。 また、60代が殆どなので、3年もすれば、高齢化率は一気にあがる。

長期にわたるストレスで病気のなり、死亡したした人も多く、孤独死も増え続ける。

こうした、高齢者への対応が急がれるが、マンパワー不足でこれも大きな課題となっているのです。

こうした、高齢者への対応が急がれるが、マンパワー不足でこれも大きな課題となっているのです。

【古い「災害基本法」がネック。 実態にそぐわない「公的制度の利用が進まず」待ちきれず住み慣れた土地を離れた人が増えた】

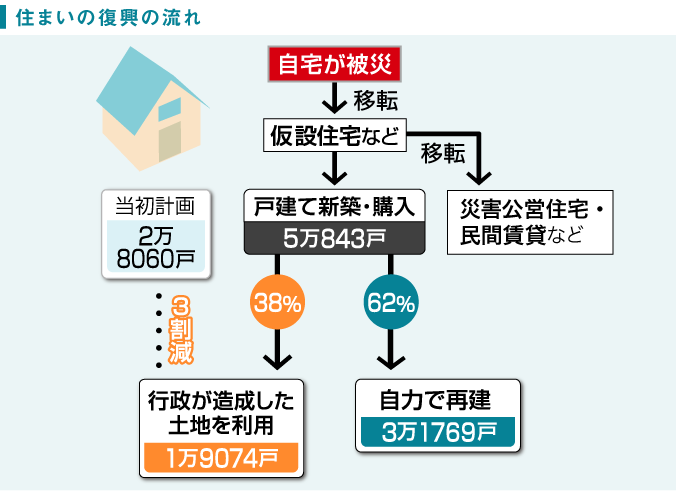

東日本大震災後、岩手、宮城、福島で供給された戸建て住宅は5万843戸。内訳は、自力再建分が3万1769戸で62%。新たに宅地造成し集団移転する公的制度を利用したのは1万9074戸。復興庁が2012年12月の時点で、公的制度の集団移転は2万8060戸を想定していた。実際の制度利用は、その7割弱にとどまっている。

公的制度の利用が進まず、自力再建が6割までになった。

この理由は、高台移転などで宅地造成が進まず、待ちきれず住み慣れた土地を離れた人が増えているという実態がこの数字の裏に隠されている。

特に岩手県沿岸部の人口減少が激しく、生活環境の整った仙台市とその近郊の人口が増えているのも事実だ。

【「個人版私的整理ガイドライン制度」 周知徹底されておらず、二重ローンに苦しんでいる被災者は実に多いのが現実】

![]()

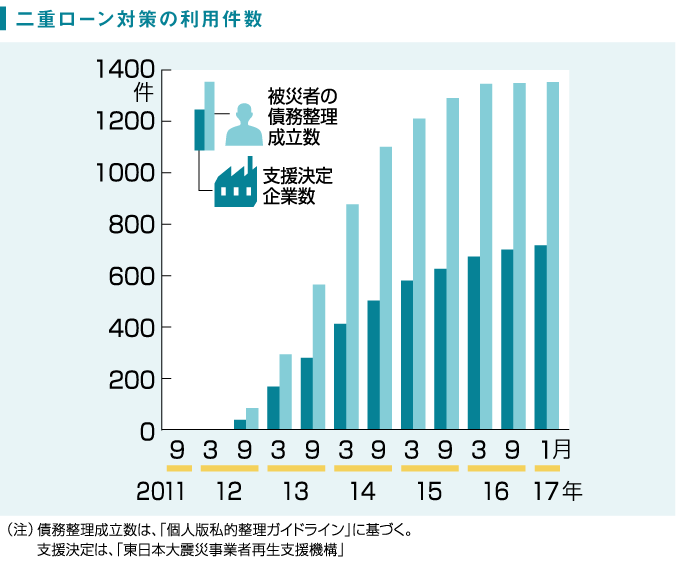

東日本大震災を機に設けられたセーフティーネット(安全網)がある。被災の結果、二重ローンを抱えることになった人を対象にする「個人版私的整理ガイドライン(指針)」だ。

指針に沿って返済計画を作成すれば、破産などの法的手続きを経ずに金融機関から住宅ローンなどの減免を受けることができる。

しかし、この制度は周知徹底されておらず、二重ローンに苦しんでいる被災者は実に多いのが現実だ。 何故、もっと周知しないのか? これまた疑問である。

この制度は昨年4月の熊本地震でも安全網として機能した。全国銀行協会が2015年12月に対象を全国に拡大する措置をとっていたため。台風なども含めた大規模自然災害の被災者も対象としている。 これまでの利用件数は1300件。企業を対象にした別の制度では、700社にとどまる。

しかも、この制度の企業版は全国を対象域とはしておらず、南海トラフ巨大地震の発生が予測される中、制度拡充を検討する必要がある。

東日本大震災を機に設けられたセーフティーネット(安全網)がある。被災の結果、二重ローンを抱えることになった人を対象にする「個人版私的整理ガイドライン(指針)」だ。

指針に沿って返済計画を作成すれば、破産などの法的手続きを経ずに金融機関から住宅ローンなどの減免を受けることができる。

しかし、この制度は周知徹底されておらず、二重ローンに苦しんでいる被災者は実に多いのが現実だ。 何故、もっと周知しないのか? これまた疑問である。

この制度は昨年4月の熊本地震でも安全網として機能した。全国銀行協会が2015年12月に対象を全国に拡大する措置をとっていたため。台風なども含めた大規模自然災害の被災者も対象としている。 これまでの利用件数は1300件。企業を対象にした別の制度では、700社にとどまる。

しかも、この制度の企業版は全国を対象域とはしておらず、南海トラフ巨大地震の発生が予測される中、制度拡充を検討する必要がある。

【「相互協力システム」も風化 このため被災自治体職員も月100時間を超える残業は恒常化してきてる現実だ。うつ病、自殺者が減らない】

被災地自治体に応援要員を派遣する相互協力システムに、発災から6年を経過して、昨年から、風化の影が見え始めている。

2月1日時点で岩手、宮城、福島の44市町村で、復興に必要な職員が228人不足している。土木や建築など技術系職員134人が不足していることが目立つ。応援要員を派遣する相互協力がドンドン無くなってきてるのが現実で、被災自治体職員も月100時間を超える残業は恒常化してきてる現実だ。だから、うつ病など自殺者が減らない。

そして、一番必要な「健康を守る保健師や看護師」の要望も強いが派遣されていない全く不足してる。

昨年の熊本地震発生を機に、応援職員を引き揚げる動きもあった。被災地の側でも、6年を経過し、復興事業に落ち着きを取り戻した自治体と、いまだに42人の不足が生じている宮城県気仙沼市など実情に開きが出ている。同市の担当者は「道路、港湾整備が続いており、技術職の充足が難しい」と話している。

【東日本大震災の余震はどこでも起きる、 日本列島全体の地盤の歪みがあるからだ。】

![]()

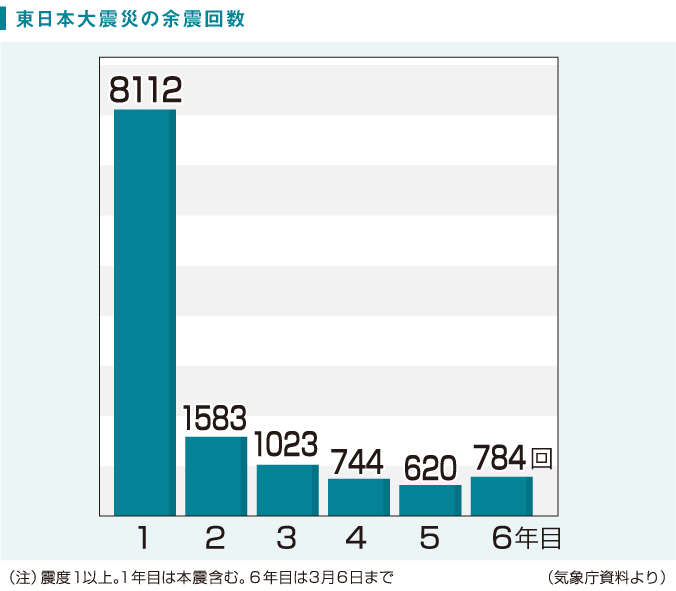

気象庁の発表によると、東日本大震災の震度1以上の余震が3月6日までの6年間で計1万2866回(本震含む)に上った。減少傾向が続き、5年目に620回だったが、6年目は784回に増加した。昨年は11月に福島県沖でマグニチュード(M)7.4、最大震度5弱、12月に茨城県北部でM6.3、同6弱の余震があったため、一時的に増えた。

そして、最近は福島県沖を震源とする、M5クラス以上の地震が相次いでいる。 原発がまた心配になる。

気象庁の発表によると、東日本大震災の震度1以上の余震が3月6日までの6年間で計1万2866回(本震含む)に上った。減少傾向が続き、5年目に620回だったが、6年目は784回に増加した。昨年は11月に福島県沖でマグニチュード(M)7.4、最大震度5弱、12月に茨城県北部でM6.3、同6弱の余震があったため、一時的に増えた。

そして、最近は福島県沖を震源とする、M5クラス以上の地震が相次いでいる。 原発がまた心配になる。

気象庁は「余震はまだまだ続くだろう。強い揺れや津波を伴う地震にこれからも警戒してほしい」と話している。

【東北の太平洋沿岸の地殻変動は、水平方向は震災時からほぼ東に移動を続けているが、垂直方向は震災時に大きく沈下した後、今度は小幅隆起が続いている】

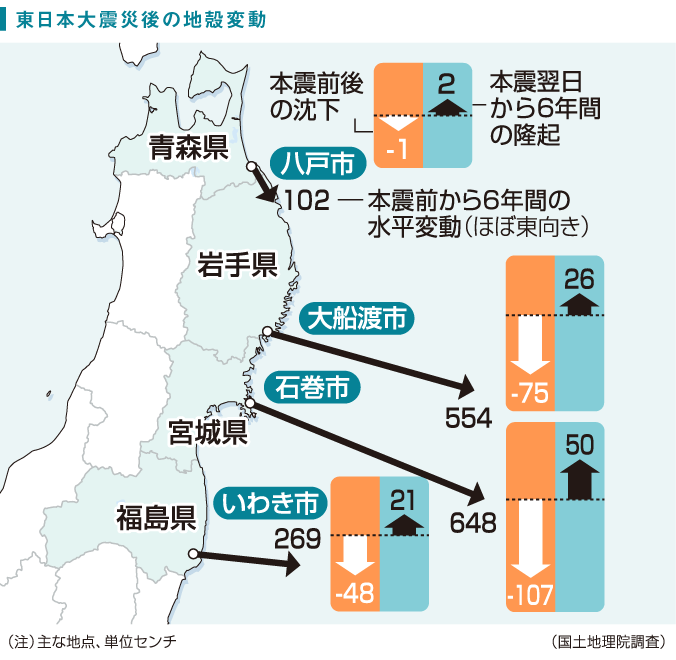

一方、国土地理院によると、東北の太平洋沿岸の地殻変動は、水平方向は震災時からほぼ東に移動を続けているが、垂直方向は震災時に大きく沈下した後、今度は小幅隆起が続いている。

震災時から東方向への移動量合計が最も大きいのは、宮城県石巻市の牡鹿半島にある観測点の6メートル48センチ。この地点は震災時に1メートル7センチ沈下したが、翌日から今年2月までに50センチ隆起した。

岸壁を元に高さに嵩上げしたが、今度は高すぎで使えない。また、下げる工事が必要となるのです。

震災時から東方向への移動量合計が最も大きいのは、宮城県石巻市の牡鹿半島にある観測点の6メートル48センチ。この地点は震災時に1メートル7センチ沈下したが、翌日から今年2月までに50センチ隆起した。

岸壁を元に高さに嵩上げしたが、今度は高すぎで使えない。また、下げる工事が必要となるのです。

これが、震災から6年目の被災3県の主な復興の現実です。被災者の「生活の再建」まだまだなのです。

どうか、東日本大震災の今の現状を知って欲しいのです。

「被災者の「生活の再建」の復興はむしろこれから」というのが、ここにずっといて、これかも生きていく実感です。

どうか、東日本大震災の今の現状を知って欲しいのです。

「被災者の「生活の再建」の復興はむしろこれから」というのが、ここにずっといて、これかも生きていく実感です。

この東日本大震災の復興の反省点をシッカリ検証して、いつ発生してもおかしくないと言われる「都市直下地震津波」や「東南海大地震・津波」など災害復興に教訓として活かして欲しいのです。